CMOS-Sensoren: Zukunftsfähige Technologie

Die CMOS-Sensortechnologie ist in der industriellen Bildverarbeitung weit verbreitet. Erfahren Sie hier mehr über die Vorteile von CMOS-Sensoren, was bei der Integration CMOS-basierter Kameras zu beachten ist und welche Basler Kameras mit einem CMOS-Sensor ausgestattet sind.

Wie lassen sich moderne CMOS-Kameras vergleichen?

In unserem White Paper vergleichen wir moderne CMOS-Sensoren. Dabei untersuchen wir die Performance von Industriekameras mit dem gleichen CMOS-Sensor:

Welche Unterschiede ergeben sich für den Kamerahersteller bei der Integration neuer CMOS-Sensoren?

Was zeichnet eine gute CMOS-Sensorintegration aus?

Welche Rolle spielen EMVA-Daten für die Bildqualität?

Wie prüfe ich Firmware-Funktionen und Datenübertragungsstabilität?

Wie kommt es zu Preisunterschieden trotz gleichem Sensor?

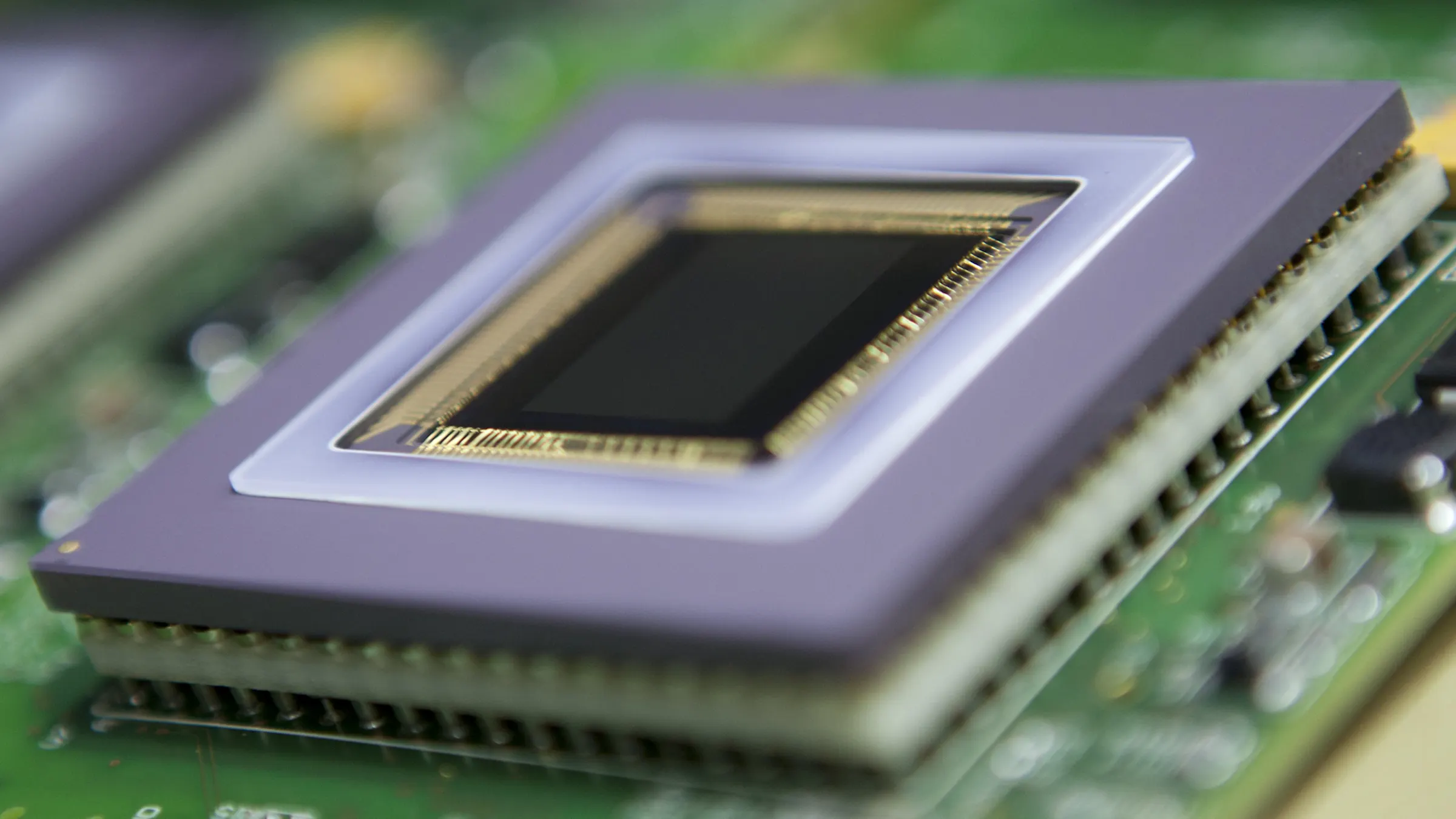

Was ist ein CMOS-Sensor?

Ein CMOS-Sensor (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) wird in Digitalkameras und anderen Geräten zur Bildaufnahme verwendet. Er besteht aus einer Matrix von winzigen Fotosensoren, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Jede lichtempfindliche Zelle in einem CMOS-Bildsensor verfügt über einen eigenen Ladungsverstärker. Diese Technologie ermöglicht im Vergleich mit CCD-Sensoren eine erheblich höhere Datenübertragungsrate vom Sensor und führt außerdem zu einer Erhöhung der maximalen Bildfrequenz der Kamera.

Obwohl früher CMOS-Sensoren aufgrund der Einschränkung des lichtempfindlichen Bereichs zugunsten der Elektronik eine geringere Empfindlichkeit aufwiesen, ist dies dank der Implementierung von Mikrolinsen-Arrays heute nicht mehr der Fall.

CMOS-Sensoren in der Bildverarbeitung

CMOS-Sensoren haben ihre CCD-Pendants in der Bildverarbeitung weitgehend abgelöst, seit Sony, 2015 angekündigt hat, die Produktion dieser Sensoren einzustellen. Heute übertreffen CMOS-Sensoren in vielen Bereichen die Leistung von CCD-Sensoren. Mit Weiterentwicklungen wie Sonys IMX-Sensorreihe und Global Shutter- und Rolling Shutter-Sensoren, gibt es fast für jede Anwendung die richtige CMOS-Kamera.

Praxisbeispiele: Warum CMOS-Sensoren für Ihre Anwendung passend sind

In unserem Video erklärt unser Experte Thies Moeller anhand von Praxisbeispielen, welche Vorteile diese Sensortechnologie für verschiedene Anwendungsgebiete, z. B. Fabrikautomation, Verkehr oder Medizin, bringt. Schauen Sie jetzt rein!

Vorteile von Kameras mit High-Performance-CMOS-Sensoren

Besonders bei zwei wichtigen Eigenschaften von Industriekameras, der Geschwindigkeit und den Rauscheigenschaften, haben sich CMOS-Sensoren in den letzten Jahren entscheidend verbessert. Darüber hinaus machen die Verbesserungen in der CMOS-Technologie und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis CMOS-Sensoren immer attraktiver für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung. Insbesondere die sehr hohen Bildraten bei nahezu gleichbleibender Bildqualität zeichnen die aktuelle CMOS-Sensorgeneration aus.

Das zeichnet die neuesten CMOS-Sensoren aus

Hohe Geschwindigkeiten (Bildraten)

Hohe Auflösung (Anzahl der Pixel)

Hohe Dynamik

Geringe Leistungsaufnahme

Verbesserte Rauscheigenschaften

Verbesserte Quanteneffizienz

Verbesserte Farbkonzepte

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Was ist bei der Integration neuer CMOS-basierter Kameras zu beachten?

Die Integration von CMOS-Kameras als Austausch zu CCD-Sensoren ist einfacher als zunächst erwartet – insbesondere, wenn Sie standardkonforme Hardware und Software wählen. Da die komplette Sensor-Integration inklusive der Optimierung der Bildqualität bereits vom Kamera-Hersteller übernommen wird, müssen Sie bei der Wahl der richtigen CMOS-Kamera nur die folgenden Punkte beachten:

Bestimmung der richtigen Kamera-Auflösung

Die benötigte Auflösung hängt von den Details ab, die Sie im Bild erkennen möchten.Definition des benötigten Kamera-Interfaces

Die Wahl der Schnittstelle hängt von der benötigten Kabellänge, Bandbreite, den Geschwindigkeits- und Echt-Zeit-Anforderungen sowie der Verfügbarkeit der PC-Hardware ab. Mit unserem Interface-Advisor finden Sie schnell und einfach die passende Schnittstelle.Auswahl von Objektiv und Beleuchtung Bei einem Wechsel des Sensorformats ist ein neues Objektiv nötig. Bei der Auswahl kann Ihnen unser Objektiv-Selektor weiterhelfen. Die Beleuchtung ist nur anzupassen, wenn der neue Sensor eine andere Empfindlichkeit aufweist.

Integrationsaufwand für Software und Kamera-Ansteuerung

Kameras, die einem gängigen Standard, wie z. B. GenICam oder Interface-Standards wie USB3 Vision oder GigE Vision folgen, sind einfach zu integrieren.

CMOS-Sensoren: Weitere Informationen zur Integration

Moderne CMOS-Kameras als Ersatz für CCD-Kameras

Mehr Informationen über den Wechsel zu CMOS-Kameras erhalten Sie in unserem kostenlosen White Paper „Moderne CMOS-Kameras als Ersatz für CCD-Kameras“.

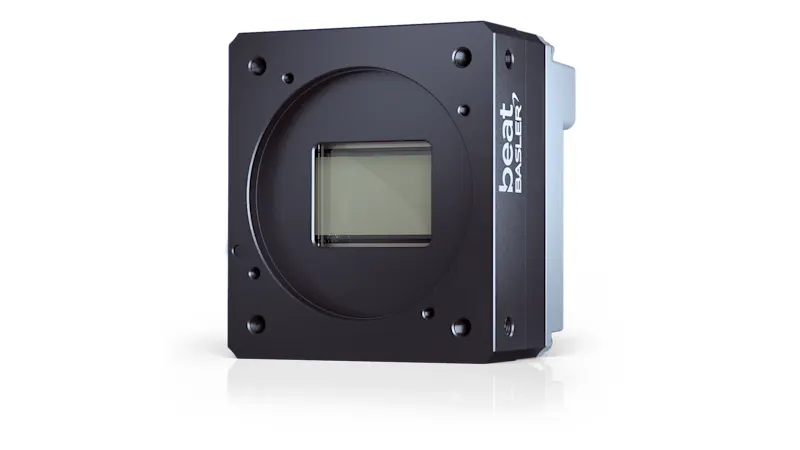

White Paper zum Umstieg auf CMOS-KamerasBasler Kameras mit CMOS-Sensoren

Folgende Basler Kameraserien enthalten Modelle mit CMOS-Sensoren: